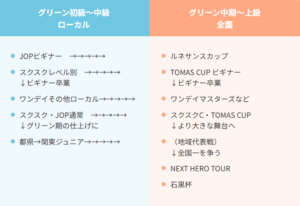

小学校6年生から中学1年生(早生まれ)にかけて、小学生最大の公式戦が3つあります。

これが全日本ジュニア、全日本選抜、全国小学生大会です。

これらは全て、都道府県予選→地域ブロック予選→全国というルートを辿り、全日本までは極めて厳しい工程です。

この点、今回は地域ブロック予選の一つ、関東にフォーカスします。

関東テニス協会に所属していれば、関東予選は必ず通過する必要がある一方で、そもそも都道府県を突破して、関東予選に出場することも簡単ではありません。まずはこの関東大会に進出することを目標としている子も多いはず。

しかし!この難易度は都道府県で大きく異なります。

今回こちらを解説します。

都道府県最低枠・ランキング基準

関東小学生、関東選抜、関東ジュニアは、男女それぞれ枠は64名。

この選出は、関東全体で男女別にランキング順に並べ、それぞれの選手が属する都道府県で枠を持ちます。また、各都道府県3名はランキングにかかわらず別に選出されます。

つまり、ランキングに沿った都道府県別の参加者枠の増減は非常に理にかなっていますが、もしランキングに入るような選手が一人もいなくても、必ず3名は出場できます。この場合は自分がランキング上有利であれば、ほぼほぼ参加確定です。

もっとシンプルに結論を話すと、3名という枠を各都道府県が持つ以上、母集団が少なければ少ないほど有利なシステムです。

毎年地獄の東京、その他は?

毎年、有力チームが集まる東京は地獄です。選出者も多いですが、それだけランキング上位が多いことを意味します。

人数が10名を超えてくると、最低3名の枠の効果が薄れます。東京では、まず16名のシードが有利。概ねこれに近い人数が関東に行けますが、それすなわち、シードに入らなければ、シードに勝たないと関東に行けないこととなります。

これに準ずるのが神奈川、千葉、埼玉。毎年強い子もいるのですが、最近は少子化もあり、絶対数がやや少なく、年度によって大きく差があります。近年は東京と比べるとかなり難易度が変わることも多いです。

その他のエリアはそもそも人数が少なく、毎年有利です。

重要なポジショニング戦略

まず理解しておきたい基本は、小学生においては、居住する都道府県のテニス協会所属が許容されている点です。

また、所属するチームが他の都道府県である場合は、通常はそちらの所属となります。

ここが一つのポイントです。

チームを選ぶのは家庭ですから、一番最初は、自分で都道府県を選ぶことができる余地があることとなります。

最初によくよくこのルールを踏まえて検討すると良いでしょう。

圧倒的に強ければ何ら関係ないと言い切れますが、関東への進出可能性は非常に大きく変わってきます。

一年前ぐらいになると、ランキング上位者から、もう一年後の景色が見えてきます。

いけそうか、無理そうか、ボーダーか。

様々な理由でチームの移籍を検討する方も多いですが、その際は所属する都道府県がこれで良いのか、よくよく検討されるのも良いでしょう。東京であればシードに入っていない時点で関東は大変な道のりです。逆に地方であれば小5以下で関東に行く難易度もぐっと下がり、ここでポイントを得て次年度の立場を盤石にすることもできます。逆に言うと、この判断は2年前が理想とも言えます。

どの都道府県が楽か、とここで語ってしまうとその都道府県に失礼ですので詳細は語りませんが、今の関東ランキングでは、相当の偏りがあるように見えます。県境であれば、東京から移籍したら楽だろうな、、と。

最初にチームを選ぶ際にこの視点で探すことはないでしょうが、実力的に道に迷いそうであれば、検討して良いと個人的に思います。一回限りの小学生の挑戦。可能性を上げるために、これも立派な戦略です。

上記のうち、関東選抜について数字を用いて深堀しました↓

関東ジュニア・選抜・小学生大会参加者数の決め方・基本戦略 | テニジュ

コメント