ジュニアテニス界隈で怪我をしてしまった子の情報は比較的回りやすく、公認大会を走り抜けた方で、周囲で聞いたことがないという方はいないでしょう。小学生のテニス選手生活を振り返ると、大小含め実に怪我が多いです。

急に欠場したり、一定期間試合に出てなかったりで、リアルタイムでは把握できなくとも復帰時に挨拶代わりの話題として、本人も隠す理由がないので事後にわかります。

少し休んで復帰できるほとんどのケースでは良かったね、で済みますが、そうでないケースもあります。

本来、小学生の体は柔軟ですので、普段運動慣れしている子は急に走り出したりしても怪我しにくく、こうなる原因の多くはテニスのオーバーワークです。部位は肘、手首、足が多く、腰なども散見されます。

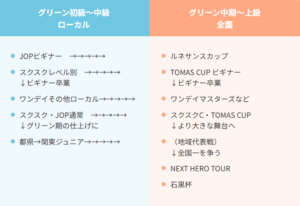

公認大会に出て関東を目指す選手、関東・全日本と、舞台が大きくなればなるほど怪我の可能性は高まりますので、練習負荷と相関関係はあるでしょう。

数日安静にして回復するケースもあれば、数か月の離脱を余儀なくされるケースもあります。

何%かという数値で不確実な数字を示すのは避けますが、誰か結構な怪我で離脱するという意味では、毎年誰か怪我をします。

まず、なぜジュニア(特に小学生~中学生前)で怪我が起きるのかを理解しておくことが大切です。

成長期の体に起きていること

子どもの体は、骨も筋肉も腱も靭帯も関節も、すべてが完成形へ向かう途中にあります。

骨の端には成長線が残り、そこは反復的な衝撃に弱い場所です。筋力や持久力、反応の速さやバランスといった身体のコントロールも育ち途中で、思いどおりに動かせない場面が多くなります。フォームも同じです。経験が浅い時期はどうしても力の逃がし方がぎこちなく、余計な力みが生まれたり、動作の再現性が低かったりします。

これらの要素が重なると、体のどこかに負荷が集中しやすく、同じ場所を長く使い続けることで不調が芽生えます。

テニスという競技が与える特有の負荷

テニスは四方に走り、止まり、切り返し、ジャンプし、そこへラケットスイングが重なります。

ハードコートのように止まりづらいサーフェスではブレーキをかける際の衝撃が強く、足首や膝にねじれの力が加わりやすくなります。サーブやストロークでは上体を捻り、腕を何度も加速減速させ、体重移動を繰り返します。

小学生でもこれが積み重なれば、腰や背中、肩に疲労が溜まっていきます。加えて、練習や試合の回数が増える時期は休養が不足しがちです。週当たりのプレー時間が延び、移動も増え、睡眠や栄養のコントロールが追いつかないと、いわゆる使い過ぎの怪我が増えてきます。

海外文献データも示唆

いくつかの研究では、ジュニア全体の怪我発生率には男女差があり、年齢が上がるほど増える傾向が示されています。

たとえば、スウェーデンのジュニア選手を2年間追跡した研究では、男子が1,000時間あたり1.7件、女子が0.6件の割合で怪我を経験しており、男子の方が有意に高い発生率を示しました。また、オーストラリアのエリートジュニアを対象にした年齢別の分析では、13歳で2.0件、16歳で2.9件、18歳で2.9件と、年齢とともに増加傾向が明確でした。

さらに、思春期に入る13〜17歳の群では、12歳以下と比べて体幹部の傷害が増える一方、低年齢層では下肢の怪我が中心でした。横断的な調査では、全体の46%が過去1年以内に何らかの怪我を経験しており、成長とともに負担のかかる部位が変化していくことがわかります。

再発に関しては、既往歴がある選手が再び怪我をする確率が非常に高いことも知られています。

あるリスク要因解析では、既往歴を持つ選手の新規受傷リスクは持たない選手の約8.8倍に上るという結果が出ています。特に腰部では再発の傾向が顕著で、使い過ぎや姿勢の崩れを伴う競技特性が影響していると考えられます。

また、同じ研究群のなかで週当たり6時間を超えてテニスを行っていた選手は、腰痛を含む過使用障害のリスクが明らかに高くなると報告されています。つまり、練習量や負荷の増大、成長期の身体的変化、そして過去の怪我の履歴が複合的に重なり、競技年齢の上昇とともに怪我の確率を押し上げていくという構図です。

小学生の段階でも無縁ではなく、特に高学年でプレー強度や練習時間が増えると、痛みや違和感を訴える場面は確実に増えていきます。そしてその怪我の可能性は成長とともに高まると、、、

だからこそ、体づくりと休養、フォームの質を早い段階から意識的に整えておくことが、長く競技を続けるための基盤になります。

小学生に多い怪我と部位の傾向

下図は小中学生のジュニアが経験しやすい代表例を、症状の手がかりと一緒にまとめたものです。

練習後や帰宅後の様子、入浴時の訴え、朝起きたときのこわばりなど、サインを拾うときのメモとして使ってください。

| 部位 | 代表的な傷害 | 症状 | 起こりやすい局面 | 初動と予防 |

|---|---|---|---|---|

| 足首 | 足関節捻挫 | 腫れや圧痛、踏み込みでの不安定感 | 急停止や切り返し、着地の崩れ | その日は停止と冷却。復帰は片足バランスや足首周囲筋の再学習から。 |

| 膝 | オスグッド、膝蓋腱炎 | 膝前面や膝下の押すと痛い感じ | 跳躍や踏み込みの反復、成長スパート中 | 太もも前後の柔軟性と着地の質を整える。痛む日は負荷を下げる。 |

| ふくらはぎ・アキレス腱 | 腱炎、肉離れ | 走り出しや階段での違和感、張り | ウォームアップ不足、硬い路面の連続 | 準備運動を丁寧に。クッション性のあるシューズと補強を併用。 |

| 腰・背中 | 腰椎分離症、筋疲労 | 反らすと痛い、朝のこわばり | サーブやスマッシュの過度な反りと捻り | 痛みが続くなら受診。体幹の安定化とフォームの分解練習から再開。 |

| 肩 | インピンジメント、腱板周囲の炎症 | サーブ時の引っかかり感、上げづらさ | サーブの投球動作の多用、肩甲帯の機能低下 | 肩甲骨まわりの可動域と下半身連動を回復。打球量の管理を徹底。 |

| 肘・手首 | 外側上顆炎、腱鞘炎 | 物をつかむと痛む、回外回内で違和感 | 打ち込み量の増加、面の不安定さ | グリップや重量の見直し。前腕のストレッチと面安定の基礎づくり。 |

| 足裏 | 足底筋膜炎 | 起床直後の一歩目が痛い | 硬いコート、シューズの劣化 | インソールや靴の更新、ふくらはぎの柔軟性確保。 |

| 全身 | オーバーユースの不調 | だるさ、複数部位の鈍い痛み | 連戦や移動で休養不足 | 休む日を決め、睡眠と栄養を優先。練習強度の波を作る。 |

上記は単独で起こるのではなく、体幹の安定性不足や成長タイミング、睡眠や食事の乱れなど、背景要因がいくつも積み重なって表面化します。

例えば足首の捻挫は足首だけの問題に見えて、片脚での支持が不安定だったり、股関節の使い方がうまくいっていなかったり、面の合わせ方が遅れて無理な一歩になっていたりします。原因がいくつかある場合もありますので、要因を一つと決めつけず、考える過程も必要です。原因不明であれば、休むに尽きます。

怪我を遠ざけるための設計図

練習量と休養を最初に決めてしまう

予め休む計画がないと、気づけば週7でラケットを振っていたということが起こりやすいです。

週7プレイヤーもかなり多いです。たまにインスタでも、今日は休みです!みたいなオフショットを出している方いますよね。あれは、それほど休みが少ないことを示唆しています。

小学生の場合は学校と宿題があるため、家を出てから寝るまでの時間をざっくり区切り、練習、移動、食事、入浴、睡眠の枠を先に確保します。試合が続く週はその前後で負荷を落とし、練習試合が多い時期は打球量よりも技術の確認や動きの質を優先させる日を挟みます。波をつくるだけで体の回復は進みやすくなります。

動きの質を整える順番を決める

体幹の安定、足元の支持、股関節からの運び、上半身の捻転と戻し、最後にラケットの加速と減速という順番で、下から上へ、中心から末端へと力を通していく感覚を育てます。

サーブで腰に来ている子は、反る角度やタイミングではなく、脚と体幹で作ったエネルギーを肩甲帯に渡す流れが抜けていないかを見直します。ストロークで肘や手首に違和感が出る子は、打点で面が暴れていないか、体の回旋より先に腕だけが走っていないかを動画で確認すると、修正点が見えやすくなります。

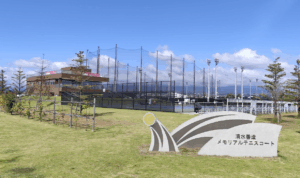

サーフェスと道具に合わせる

硬いコートが続く期間は、ふくらはぎや足裏のケアを厚めにし、着地の沈み込みを使った減速を練習に取り入れます。シューズはソールの減りが早い子ほど、見た目より早めに替えると不調が減ります。

ラケットは軽すぎても重すぎてもフォームを崩します。面の安定が出てきた段階で、長さ、バランス、ガットのテンションを一度に変えず、ひとつずつ試してみると、どの条件で肩や肘の負担が減るかが分かります。

一つの競技に拘らない

成長期にテニスだけに尖らせると、特定の動きだけが上手くなって、別の動きが置いてきぼりになります。

ボールを投げる、跳ぶ、くぐる、よじ登る、片足でバランスを取る。こうした全身の遊びを練習週のどこかに混ぜておくと、筋肉の使い分けが自然に育ち、怪我のリスクを押し下げてくれます。勝つための時間を確保しながら、将来の伸びしろを削らないための時間も同時に残す、という考え方です。

幼児期~小学生期に重要なスポーツのコーディネーション能力 | テニジュ

早く気づき、正しく止め、きちんと戻す

違和感を口にしたら、その日のメニューを下げるというルールを決めておくと、子どもは言いやすくなります。

腰、膝、足首、肩、肘は特に敏感に。痛む動きが特定できるときは、その動作をいったん外し、周辺の補強や柔軟、自重での可動域づくりを重ねます。

数日で引く痛みと、二週間たっても居座る痛みは、対応が変わります。長引く場合は必ず専門の医療機関に相談し、画像検査が必要かを判断してもらいます。戻すときは、痛まない範囲でのラリー、半面、ゲーム形式へと段階を踏み、試合強度に上げてからも、二三日は予備日を置いて反応を見るようにします。既往がある部位は、完全復帰後も月に一度の点検メニューをルーティン化しておくと安心です。

よくある事例

足首をひねったとき

切り返しで内側に曲がり、着地後にズキッと来た。まずはその場でやめ、圧痛と可動域、腫れの様子を見ます。

歩けるかどうか、片脚で体重をかけられるかがひとつの目安です。二四時間は冷却を中心にして、三日目以降に痛みが引いてくれば、片足立ちやチューブを使った軽い補強を始め、足首だけでなく股関節と体幹の連携を戻していきます。再発が多い部位なので、復帰戦は欲張らず、ステップワークの練習時間を別に確保します。

腰や背中が張っていると訴えたとき

サーブの反りが深く、上半身で打っている印象が強い子ほど、練習後の背部の張りを言い出します。まずはサーブの打数を減らし、トスから入るのではなく、膝と股関節の伸展で作った力を肩甲帯に渡すドリルを挟みます。体幹の耐久性を確認し、反る動きは痛みが消えるまで一部制限します。違和感が続く場合は受診して、分離症など疲労性の問題が隠れていないかをクリアにしてから負荷を上げていきます。

練習量が増えて動きが重たいとき

大会前はどうしても練習が過熱します。こういう時期ほど、技術の確認日を作り、ラリーのテンポや打点の質、面の安定を整える時間を確保します。移動と睡眠の目安を決め、帰宅後に入浴と軽食を早めに済ませられるようにすると、寝つきが目に見えて変わります。疲れが残っている朝は、無理に朝練を足さず、夜のコンディショニングに回す決断も必要になります。

参考文献:

Pluim BM et al. The incidence of injuries in elite junior tennis players: a prospective two-year study. Br J Sports Med. 2006.

Kovacs M, et al. Injury rate and pattern in junior tennis players aged 13–18 years. J Sci Med Sport. 2019.

Ranson C, et al. Injury patterns in youth tennis: a cross-sectional study. Br J Sports Med. 2020.

Kermarrec S, et al. Risk factors for injury in junior tennis players: a systematic review. Sports Health. 2022.

Karlsson I, et al. Injury profile and injury risk factors in junior tennis players. Karolinska Institute, Open Archive, 2017.

コメント