関東公認大会に出場すると、グレード別に、年齢と順位に応じたポイントが貰え、過去1年で獲得した上位5つのポイント合計でランキングが決まります。このポイントは数式が決まっています。

この数式を理解すると、どのグレード、どの年齢カテゴリの試合を選ぶべきか、有利に戦略を組むことができます。

この記事では、関東テニス協会が公表している2025年度版の「ポイント表」をもとに、大会グレードごとの計算のからくりを整理し、戦略を示したいと思います。

グレードの仕組みを理解しよう

関東ジュニアのポイントは、すべて大会の「グレード」によって決まります。

グレードは1〜4に分かれ、さらに細分化された形で全国〜ローカルまで体系的に整理されています。

| グレード | 対象レベル | 主な大会 |

|---|---|---|

| グレード1 | 全国 | 全日本ジュニア、全国選抜ジュニアなど |

| グレード2 | 関東レベル | 関東ジュニア、関東選抜ジュニアなど |

| グレード3 | 都県レベル(地域によって3A・3Bに分かれる) | 各都県ジュニア大会 |

| グレード4 | A~Cの3段階 | 地区・スクール・ローカルオープン大会 |

このように、グレード1が最上位、グレード4が地域レベルという構造になっています。

実際のポイント計算は、「グレード1の数字を基準に、各グレードに掛け算で係数をかける」という形で作られています。

ポイント計算の基本式

グレード1の全国大会を基準(100%)とした場合、他グレードのポイントは次のように設定されています。

このそれぞれに年齢別の掛け率があり、更に順位別によりポイントが確定されるため、主に3次元の変数でポイントが決まります。

| グレード | 計算式 | 比率(目安) |

|---|---|---|

| グレード2 | グレード1 × 0.75 | 75% |

| グレード4A | グレード1 × 0.30 | 30% |

| グレード3A | グレード1 × 0.25 | 25% |

| グレード3B | グレード1 × 0.20 | 20% |

つまり、U12全国大会(G1)の優勝250pt、関東大会(G2)は185pt、都県大会(G3A)は60pt、A~Cグレード大会は、例えば4Aであれば75ptと開示されていますが、上記比率に近似します。

このように、全国 → 関東 → 都県 へと下がるにつれてポイントは段階的に減っていきますが、A~Cのグレードは関東共通で競うため上位グレードのAは都県ポイントより高く配分されています。

これは感覚的にもわかるところで、関東全域を対象とし、回数も限定される4A大会の優勝の敷居は高いということです。ポイントだけで見ると、優勝が厳しい都県ほど、4Aの方が有利とも言えます。仮に関東で一番強い選手が特定の都県に偏っているとすると、4Aになってもレベルが上がるわけでもなく、ポイントが増えますよね。

年齢ごとのポイント調整

ポイントは年齢カテゴリーによっても半減していきます。

18歳以下(U18)を基準にすると、下の年齢カテゴリーでは以下のような係数になります。

| 年齢区分 | 比率(U18を100%とした場合) |

|---|---|

| U18 | 100% |

| U16 | 約50% |

| U14 | 約25% |

| U12 | 約12〜13% |

つまり、年齢が下がるごとにおよそ半分ずつのポイントとなる設計です。

この理由は「大会の競技レベル」「選手人口」「国際基準の年齢分布」を考慮した調整とされています。

グレード4A〜4Cの関係性

グレード4の中でも、A~Cまで細かく分かれています。

Aは上位層が集まる大会、Cは入門レベルの大会という位置づけで、ポイントで反映されます。

実際のポイント差は次のように設定されています。

| 分類 | 優勝ポイント(U14の例) | 比率(4A基準) |

|---|---|---|

| 4A | 150 | 100% |

| 4B | 100 | 約67% |

| 4C | 75 | 約50% |

同じ「グレード4」でも、この差は非常に大きく、A・B大会を中心に出場するか、上のカテゴリの4Cを狙うか、この戦略は非常に重要です。

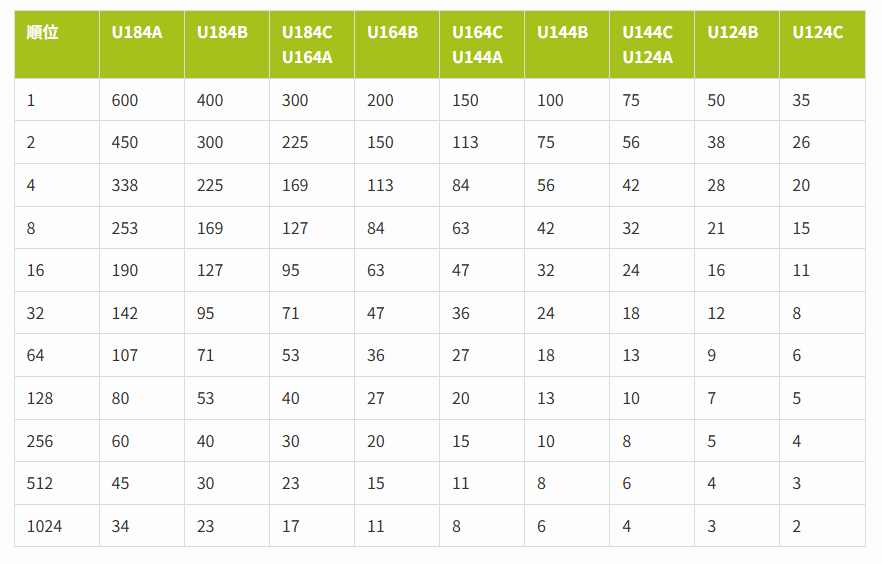

関東ジュニアテニス ポイント2025年度版)統合版

| 順位 | U184A | U184B | U184C U164A | U164B | U164C U144A | U144B | U144C U124A | U124B | U124C |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 600 | 400 | 300 | 200 | 150 | 100 | 75 | 50 | 35 |

| 2 | 450 | 300 | 225 | 150 | 113 | 75 | 56 | 38 | 26 |

| 4 | 338 | 225 | 169 | 113 | 84 | 56 | 42 | 28 | 20 |

| 8 | 253 | 169 | 127 | 84 | 63 | 42 | 32 | 21 | 15 |

| 16 | 190 | 127 | 95 | 63 | 47 | 32 | 24 | 16 | 11 |

| 32 | 142 | 95 | 71 | 47 | 36 | 24 | 18 | 12 | 8 |

| 64 | 107 | 71 | 53 | 36 | 27 | 18 | 13 | 9 | 6 |

| 128 | 80 | 53 | 40 | 27 | 20 | 13 | 10 | 7 | 5 |

| 256 | 60 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | 8 | 5 | 4 |

| 512 | 45 | 30 | 23 | 15 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 |

| 1024 | 34 | 23 | 17 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 |

この表の縦の並びからも分かる通り、順位が下がるごとにおおよそ0.75倍ずつ減少しています。

たとえば優勝が600ptなら、準優勝は450pt(=600×0.75)、ベスト4は338pt(=450×0.75)という構成です。

また、横の並びから、U184A→4B→4C=U184A→4B→4Cとポイントが下がっていきます。

この結果、右に移動したポイントと、下に移動したポイントは近似します(正確には下の方が大きく、左下に移動すると同等か微増)。

言い換えると、ランクを一つ上げると、順位が一つ下がっても同等のポイントを得ることができます。

年齢カテゴリは二つランクアップとなりますので、非常に有利に働きます。

なお、今年より加わった4Dのポイントは、優勝者が4Cのポイント表の512位と同様、準優勝が1024位と同様となるよう設計されており、この下に参加ポイントがあります。通常4Cで512位まで集まることは考えにくいため、4Cに参加すればどのような成績であっても、4Dの優勝者よりポイントが下回ることはない、と言えそうです。

計算ロジック

このように、ポイントの算出構造をまとめると次のようになります。

最終ポイント=(グレード1の基準値)×(グレード倍率)×(年齢係数)×(順位係数)

たとえば「U14の4A大会で準優勝」の場合、

2,000pt × 0.30(4A倍率)× 0.25(U14係数)×0.75(順位係数) ≒113pt となります。

4Bの場合はこれに0.67、4Cの場合は0.5を乗じます。

4CU14準優勝であれば、上記準優勝は56になりますね。これと4AのU12も同じです。

4CU12準優勝であればこの約半分ですので、端数調整の関係で誤差は生じますが26となります。

これでベスト4だった場合は、更に0.75を乗じることになります。U124Cのベスト4は20となり、このあたり数字を覚えている方も多いでしょうが、計算ロジックはこの通りとなります。

計算過程を全て調べてみたところ、小数を使わない過程で、ところどころ端数調整されています。

計算ルールは上述の通りで統一していますが、切り上げ、切り捨て、四捨五入のルールは統一されていなかったので、一つ一つ妥当なポイントになるよう調整されているように感じます。

これまで紹介した数字を掛け合わせていくので、違う年齢でも似たポイントになります。

ここを起点に、上記表の周辺を見ていただければ、効率よいポイント取得が早期にイメージできるようになります。

例えば、「U12の4A」と「U14の4C」は同じ配点構造になるため、

U12の上位大会4AはU14の下位大会4Cと同等のポイント効率であるがあることが分かります。

グレード間の関係を理解したポイント戦略

ここまで理解していれば、がわかっていれば、目立つU12の4Aを回避して、あまり目立たない穴場U14の4Cでドロー条件が良いところを目指す方が有利な局面もあることがわかります。このロジックを理解しておくと、次のような戦略的な考え方ができます。

- 各年代の最上位選手は王道を進む

→ 同年代では優勝や準優勝を見込めるので、その年次の優勝ポイントを起点に上のカテゴリへ出場 - 中堅層は上の年齢カテゴリも検討

→ 一つの上の年齢カテゴリの4Cは現年齢カテゴリの4Aと同等で、人数が少なければ、継続参加で加点できる。

(いわゆるポイント課金) - C→B→Aとグレードが上がると、順位ポイントも比例

→上図は右上から左下にかけて、数字が少しずつ増えているものの、相関します。例えば、12歳4Cのベスト16のポイント11より4Bのベスト32のポイント、12の方がちょっとだけ良い。グレードが上がると、一勝分+αだけ確実に有利になります。

まとめ

一見複雑そうに見えるジュニアテニスのランキングですが、

中身は「グレード」「順位」「年齢」という3つの掛け算でできています。

- グレード:大会のレベル(全国・関東・都県・A~C)ごとに減少

- 年齢:カテゴリーごとに半減(U18→U16→U14→U12)

- 順位:優勝以下、約0.75倍ずつ減少

この構造を理解しておくと、どの大会に出るべきか、どこを狙って勝ち上がるべきかの判断がしやすくなります。

ランキングは運だけでなくまず構造を理解することで、運をぐっと掴みやすくなります。

コメント