令和3年度から令和6年度までの4年間にわたり、テニス協会が集計している「テニス環境等実態調査 報告書」の年度ごとのデータを統合し、各地域のジュニアテニス登録数を追ってみました。

ジュニアテニスの協会登録とは、各地域のテニス協会に選手として登録したことを示しますので、「本気で選手としてテニスに取り組んでいる選手」を意味します。

4年通しで地域別に比較することで、日本のジュニアテニスがどの方向へ向かっているのかが読み取れます。

その背後には、人口構成の違いは勿論、練習環境の違いや大会開催数のばらつき、そして地域ごとのテニス文化の厚みといった、さまざまな要素が関わっています。

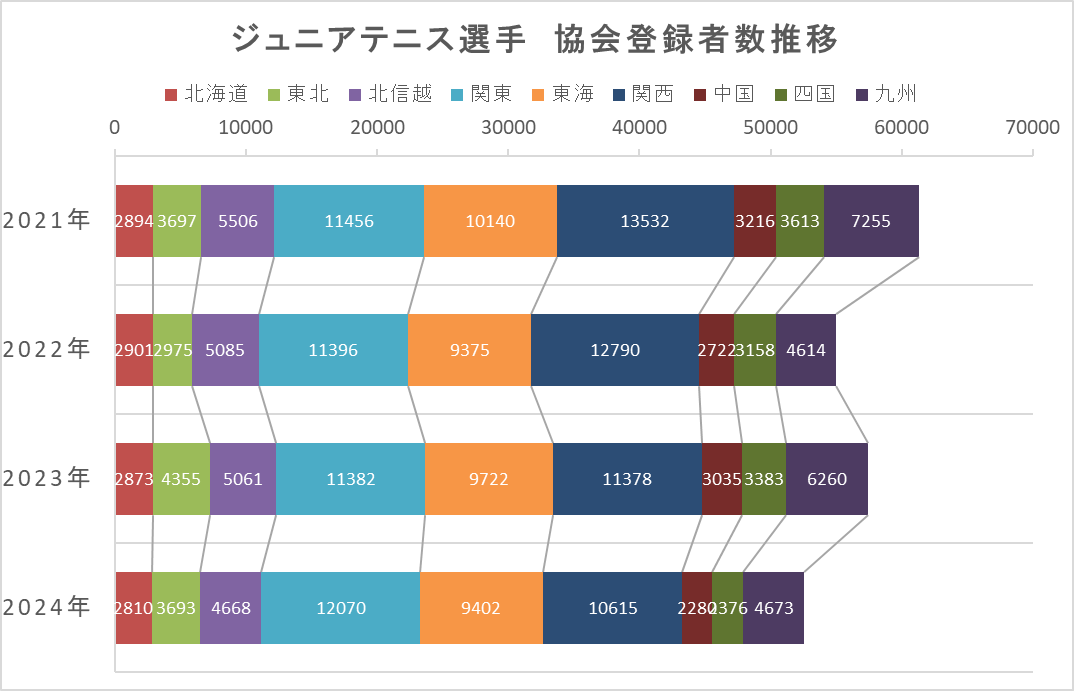

まず全国の動きから触れておくと、令和3年度の登録者は61,890人、令和4年度は55,015人まで下がり、この時期の落ち込みが最も大きい変化になっています。約6,800人以上の減少で、これは単年度の変化としてはかなりの規模です。令和5年度になると57,467人まで戻していますが、増えたとはいえ令和3年度の水準には届きません。そして令和6年度には52,405人まで再び下がり、4年間の推移としてはおよそ9,500人ほど減ったことになります。

こうした全体の推移を見ていると、日本のジュニアテニス全体がゆっくり縮小していく流れの中にあることがうかがえます。ただし、この縮小が全国一律で進んでいるわけではなく、地域によって様子は大きく異なります。むしろ地域差は年を追うごとにはっきりしてきており、競技を支える環境が強固な地域は数字を維持し、そうでない地域はそのまま減少幅が広がっているように見えます。

全体像の把握

令和3年度から令和6年度までの全国合計を並べると、61,890人、55,015人、57,467人、52,405人と減少中。

特に令和4年度の落ち込みは、一度の年度変化としては急で、外的要因が強く作用したことが推測できます。この年度まではコロナ禍が長期化し、大会の数も限られ、練習環境の制約もまだ残っていた頃です。

そのため、競技として続ける選手が戻ってこられなかったり、そもそも新しく競技を始める子どもが減ったりと、入口と出口の両方でマイナスが積み重なった可能性があります。

小学生の人口減少と、テニス人気拡大を阻む壁5点 | テニジュ

翌年度の2023年以降は、急速にコロナ禍の警戒が和らいでいきます。

57,467人まで戻っていることから、制限の緩和とともに環境が整ってきた可能性がありますが、令和6年度にはさらに約5,000人減っています。ここに日本全体の少子化やスポーツ選択の多様化など、長期的な要因も影響していると考えると、今後の数字が急に反転することはあまり現実的ではありません。

とはいえ、この減少傾向が全国どこでも同じように進んでいるかというと、実際にはそうではありません。地域によって大きな差があり、関東のようにほぼ横ばいで推移している場所もあれば、九州のように大きく人数を減らしている地域もあります。こうした地域差を理解することが、今後テニスの普及に取り組む上で非常に重要になります。

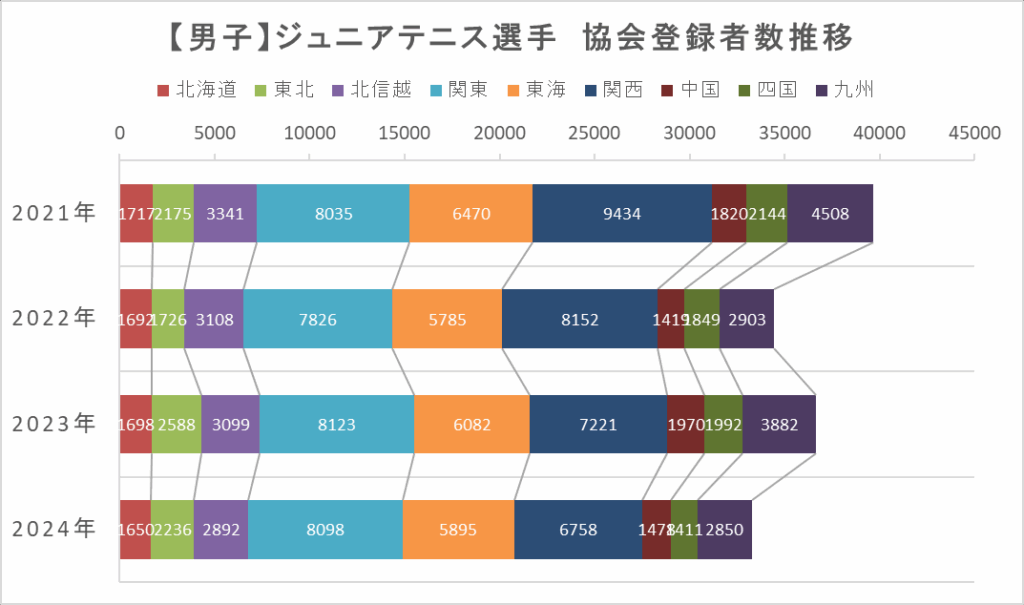

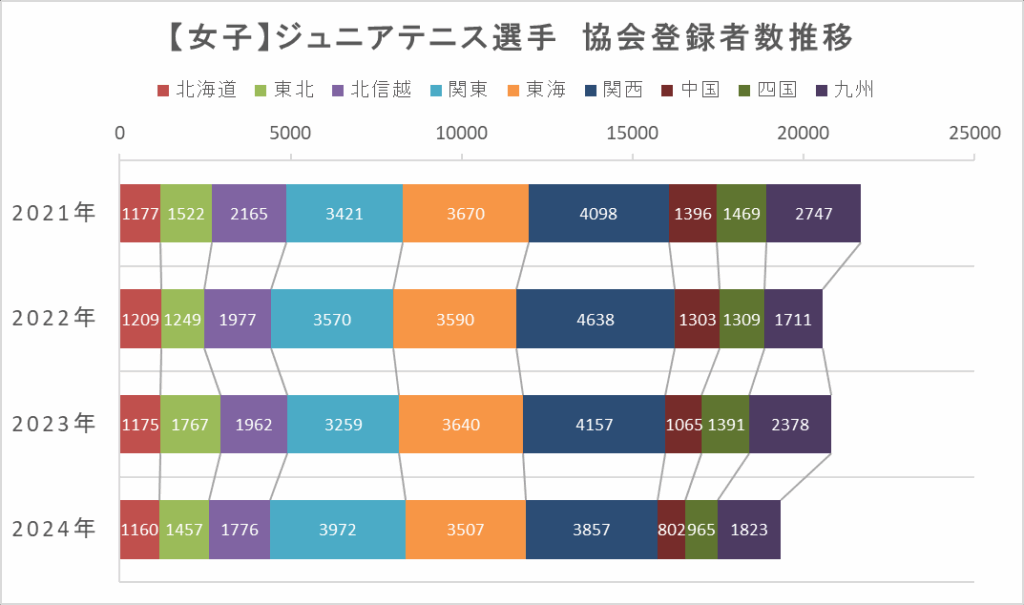

男女別の傾向

男女別に数字を見ていくと、同じ減少傾向の中でもその背景や影響の出方が異なります。

まず全国の男子は令和3年度が39,943人、令和6年度が33,268人で、およそ6,600人以上減っています。女子は令和3年度の21,947人から令和6年度の19,137人へと減り幅は3,000人ほどで、男子に比べると少し緩やかですが、割合は同様に減少していると言えます。

男子の減り幅が大きい理由は、競技スポーツとしての選択肢が多いことがまずひとつとして挙げられます。サッカーやバスケットボールなど、団体競技の人気が非常に高いなか、個人競技であるテニスを選ぶ層が相対的に減っている可能性があります。錦織選手のような憧れの選手が頻繁に出ないと厳しい点があるかもしれません。

女子の減少数は男子ほど激しくはないですが、減少している点は同じです。

関東は令和6年度が過去4年間で最も高い数字になっている地域もあります。

女子は男子に比べて競技人口の絶対数が少なく、環境が整っている地域では維持されやすい側面があります。ただし、中国や九州のように4年間で半減に近い減り方をしている地域もあり、地域差が男子以上に大きく出ています。

女子は競技として続けられる環境の影響をより強く受けやすい傾向があるかもしれません。

大会数の少なさや指導者の偏在、移動のハードルなどの影響があるかもしれません。

実質稼働率(継続率)

上記数字に照らすと、世の中に出ていない確かな情報があります。

上記テニス協会の数字は協会登録者がベースになっていますが、実際に試合に出ているかというと話は別。

テニスを辞めた場合、協会に申請すると一部返金がありますが、数千円の返金のために面倒な手続きをする子はごく少数と言って良いでしょう。つまり、どこかで辞めてしまったらそれまでです。

関東ジュニアのランキングには、10月末時点で関東男子は3,300名、女子は1,700名程度がランキングされていました。

ランキングされるのは、過去1年に試合にエントリーしたことがある選手です。エントリーして欠場した場合も1試合出場、0ポイントとしてランキングされます。

つまり、これ以外は1年以上テニスの公認大会から遠ざかっている選手という事になります。

この実質稼働率(継続率とも近似)は、男子は40%程度、女子は45%程度でした。

これ以外の選手でも、テニスは続けていて公認大会にでなくなっただけという選手もいるでしょうが、登録した後、半数以上は公認大会から姿を消し、最後まで残らないという事を示唆します。

また、同様に、2010年のランキング人数は、男子が4,978名、女子が2,653名でした。また、2021年は男子が3,611名、女子が1,925名でした。つまり、2021名の実質稼働率は男子が45%、女子が56%でした。

このため、実質稼働率(継続率)は、直近3年で減少傾向とも読み取れます。

実質稼働しているジュニアテニスだけで比較しても、ジュニアテニス人口は15年で男女ともに約1/3減少したこととなります。

地域別の詳細分析

地域別に比較してみましょう。

全国の数字が減少に向かっているなかでも、同じ方向で進んでいる地域はほとんどありません。それぞれの地域の環境と文化が、そのまま数字の差となって表れています。

大きな点は、ここ4年で関東の登録者数が関西を逆転したことです。

関東

全国の中で最も安定している地域であり、総登録者数はほぼ横ばいで推移しています。令和3年度の11,456人から令和6年度の12,070人へと、4年間の中で最終年が最も大きな数字になっているのは全国で関東だけです。特に女子の増加が全体を支えており、令和6年度の女子登録者数は3,972人と過去4年で最大です。

関東は東京を中心にジュニアテニスの年齢層の人口が減っておらず、また減少してても緩やかです。

スクール数が多く、レッスンの選択肢も豊富で、大会開催数も圧倒的に多いという環境上のアドバンテージがあります。競技を始めてから大会に参加し、続けていくまでの一連の流れを安定して提供できるため、数字の上下が緩やかになるのは自然な流れでもあります。

九州

最も厳しい変化を経験している地域のひとつです。

令和3年度は7,255人でしたが、令和4年度には4,614人まで大きく落ち込みました。その後一時的に6,260人まで戻したものの、令和6年度には再び4,673人まで減少し、総数としては4年間でおよそ2,500人以上減っています。男子の減少幅が特に大きく、競技志向層が離れやすい環境であった可能性が高いと考えられます。

大会開催数や移動環境のハードルが高い地域では、とくに男子の競技継続に影響が出やすいように感じます。九州の場合、地方ごとに大会や練習の機会が限られており、強豪層が他地域の競技へ流れるケースも考えられます。

関西

こちらも減少傾向が顕著です。令和3年度は13,532人で一番人数が多い地域でしたが、令和6年度には10,615人まで減っています。4年間で約3,000人減というのは全国的に見ても大きな規模です。男子が大きく減っている点は九州と共通しています。

関西の場合はもともと競技人口が大きく、そのぶん減少しても絶対数としてはまだ多いのですが、数字の落ち方を見ると競技環境の変化を慎重に見ていく必要があると思われます。都市部と地方の格差も大きく、地域ごとの取り組みに差が出ているようです。

北海道・北信越

この2地域は比較的安定した推移を示しています。とくに北海道は4年間を通して大きな増減がなく、男子も女子も緩やかな動きになっています。北信越も同じく大きな上下はなく、地域としてのテニス文化が安定している印象があります。

東北・東海

数字に波がある地域です。令和4年度に大きく落ち込み、令和5年度で跳ねるように回復し、令和6年度でまた落ち着くというサイクルが見られます。環境の変化を受けやすい地域であり、地方圏の宿命ともいえる部分があります。

中国・四国

どちらも少し厳しい変化が続いています。令和3年度から令和6年度までの間に、男子も女子も継続して減少しており、地方のテニス環境の課題が数字に反映されているように見えます。特に中国地方の女子は令和6年度に802人まで減り、4年間で大きく縮小しました。

コメント