令和の小学生は、勉強・塾に遊びに習いごとに、とにかく毎日忙しい日々を送っています。

子供の人口減少とともに、テニス人口も減少しつつありますが、テニス選手も練習時間の確保が大変です。

勉強もテニスも両立させようとすると、犠牲になりがちなのが睡眠時間。

これは本当に難しいです。週に1,2回のテニスですと何ら問題ありませんが、選手クラスになると週に5~6回程度、テニスが入ってきます。

平日に練習があると終了時間は20時~21時が多く、帰宅時間はどうしても遅くなります。

そこから夕飯や入浴、宿題となると、気付けばあっという間に寝る時間が過ぎてしまいます。

テニス選手の保護者は身長も気にされているでしょう。

気になりながらも結局遅くなってしまう日が続くと、本当にこの睡眠時間で大丈夫だろうかと不安になるものです。

先に言ってしまうと、今の小学生の睡眠は、国や国際ガイドラインが示す理想より1〜2時間ほど短いのが現実です。

ただ、「じゃあどうすればいいの?」という部分では、決して難しい答えは必要ありません。

生活の中に少し意識するポイントが増えるだけで、睡眠の質は変わり、子どもの成長にも目に見える違いが出てきます。

この記事では、最新の調査データを踏まえながら、テニス家庭の実情に寄り添って睡眠を考えていきます。

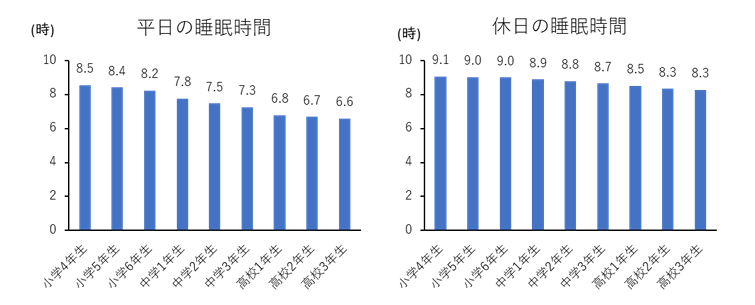

最新データで見る令和の子供の睡眠時間

| 区分 | ベネッセ(実測)平日 | ベネッセ(実測)休日 | その他(推奨値など) |

|---|---|---|---|

| 幼児(3〜5歳) | 9時間42分 | 国際ガイドラインでは、3〜5歳は10〜13時間程度が推奨。 | |

| 小1〜小3 |

小1 9時間22分 小2 9時間14分 小3 9時間04分 → 「約9時間15分」 | 「6〜12歳:9〜12時間」が推奨レンジ(AASM・NHSなど)。 | |

| 小4〜小6 |

小4 8.5時間 小5 8.4時間 小6 8.2時間 → 「8.2〜8.5時間」 |

小4 9.1時間 小5 9.0時間 小6 9.0時間 → 「9.0〜9.1時間」 | 小4〜小6の平均 8時間56分(平日)(博報堂) 推奨は小1〜3と同じく 9〜12時間程度 |

| 中学生(中1〜3) |

中1 7.8時間 中2 7.5時間 中3 7.3時間 → 「7.3〜7.8時間」 |

中1 8.9時間 中2 8.8時間 中3 8.7時間 → 「8.7〜8.9時間」 | 国際ガイドライン:13〜18歳は8〜10時間 推奨。 |

| 高校生(高1〜3) |

高1 6.8時間 高2 6.7時間 高3 6.6時間 → 「ほぼ6時間半〜7時間弱」 |

高1 8.5時間 高2 8.3時間 高3 8.3時間 → 「8.3〜8.5時間」 | 同じく 8〜10時間が推奨 |

今回はベネッセ × 早稲田大学の調査データを中心に、他の調査データと比較しながら裏付けとしました。

この調査は、小学4年から高校3年までの睡眠時間を、平日と休日に分けて詳しく測定したもので、結果を見ると学年が上がるごとに右肩下がりで睡眠が減っていく様子がよく分かります。

小学生高学年のあたりは、平日で8時間台前半、休日で9時間ほど。

データ表を見ると、小4が8.5時間、小5が8.4時間、小6が8.2時間と、数字がきれいに並んでいます。

そして、中学生になると7時間台に落ち、高校生では6時間台にまで減っていく。

特に受験を控える高3では、平日6.6時間という値が出ていて、睡眠不足がどれほど深刻かが読み取れます。

一方で、低学年はまだ睡眠が確保されていて、小1で9時間22分、小2で9時間14分、小3で9時間4分。

まさに「まだまだ成長の土台が必要な年代」が色濃く表れています。

さらに、高学年のデータはベネッセだけでなく、博報堂教育財団の調査でも裏付けられています。

小4〜小6の平均睡眠が8時間56分という結果で、ベネッセ調査の8.2〜8.5時間とほぼ一致。

異なる調査手法でも近い数値が出ており、信憑性があると解釈して進めます。

厚生労働省のあるべき睡眠とのギャップ

では、「本当はどれくらい寝るべきなのか?」という部分。

厚生労働省などが参照している国際的なガイドラインを見ると、学童期(6〜12歳)では 9〜12時間 が推奨されています。

つまり、今の小学生の実態である「8.2〜8.5時間」という数値は、推奨より1時間以上短い。

低学年でも9時間強なので、推奨レンジの中では“下限ギリギリ”になります。

中学生と高校生については、推奨が8〜10時間ですが、実際は7時間台 → 6時間台とかなり低い水準に落ち込みます。

現代の子どもたちが日常的に睡眠不足と付き合っていることが、データからもはっきり読み取れます。

もちろん、生活環境が昔とは大きく変わっているので、ただ数字だけを見て「寝れていないからダメ」と単純に決めつけるのは違います。むしろ、今の子どもたちは、

- 習い事の種類が増えた

- 生活環境が多様化した

- 連絡ツールがスマホに移り“夜のコミュニケーション”が増えた

- 加熱する中学受験などの塾、勉強の時間

- テニスなど一生懸命取り組む時間

といった背景があり、睡眠を削らざるを得ない生活環境になっています。

睡眠時間の重要性

テニスの練習で夜遅くなるご家庭は多いと思います。

学校が終わり、テニスの時間は概ね2.5~3時間ですよね。

あとはスクールまでの通学時間もあります。その前後に宿題をこなすわけですが、それで通常は精一杯でしょう。

就寝時間は周囲のリアルとしては軒並み22時以降でしょう。23時を過ぎるご家庭も多いのでは。

実はこの「寝る時間が後ろにズレる」ことは、成長の観点から見るとかなり重要です。

成長ホルモンは、眠りについて最初の90分間に最も強く分泌されます。

この“深い眠りの一発目”が子どもの体づくりの要で、身長の伸びや疲労回復に直結しています。

昔から「ゴールデンタイム」と言われてきた22〜2時という時間帯も、このメカニズムを反映したものです。

本来は“時間帯”というより“最初の深睡眠”こそが大事なのですが、生活リズム的に21:30〜22:00に寝られると、一番深い眠りが22〜23時に入りやすく、結果的にゴールデンタイムの理屈に近い状態が作れます。

逆に、23時や24時を回ってから布団に入ると、最初の深睡眠が0時を過ぎてしまい、体内時計とのズレが生じやすくなります。

これが毎日続くと、翌日の集中力やメンタル面の安定にも影響しやすく、テニスのパフォーマンスにもしっかり出ます。

そして何より、成長のピークは男女で違いがあります。

女の子は小3〜小6に、男の子は小5〜中2あたりに“成長スパート”が来ることが多く、この時期に毎晩睡眠が削られていると、本当に伸びるべき時期に伸びにくくなることがあります。

もちろん個人差は大きいのですが、睡眠を整えると成長曲線が戻った例は、医療機関でもスポーツ現場でも決して珍しくありません。

テニス選手と睡眠

ここからは、テニス家庭だからこそ気をつけたい視点です。

夜遅く帰ることは避けられません。

だからこそ、「睡眠の質をどう確保するか」という方向で考える方が現実的です。

練習の日は、帰宅後の流れを迷わせないことが大事です。

シャワーを浴びて、軽く食事をして、布団に入るまでの導線をできるだけ短くする。

宿題は翌朝に回してしまう日があってもいい。

夕食も、体重維持のためにしっかり食べる必要があるものの、あまりに重たいメニューにすると消化に体力を使ってしまいます。食事による体重管理はチャンピオン教育でも示唆されています。

寝る前のスマホ・タブレットは、言わずもがな最大の敵です。

子どもは寝る準備ができていても、最後の10分で画面を見てしまうと、脳が覚醒し、その後の眠気が一気に遠ざかります。「寝る1時間前は画面をつけない」ことが徹底できると、寝つきの良さは本当に変わります。

テニス選手間でもラインが流行っているようです。情報交換も良いですが、週末だけでも成り立ちます。もっと言えば、ラインの交換は小学校の間は不要かもしれない。

入浴は寝る90分前がベストと言われていますが、これは練習の日には実現が難しいこともあります。

それでも、シャワーだけにして体温を上げすぎず、素早く布団に入れるようにするだけで、深睡眠への入り方は変わります。

朝の光も睡眠には欠かせません。

朝日を浴びると体内時計がリセットされ、夜の眠気が自然に引き出されます。

逆に、朝の動きが鈍く、なかなか起きられない状態が続くのは「寝不足のサイン」です。

テニスの練習や試合の朝に機嫌が悪い子は、ただ眠いだけということが非常によくあります。

週末は、平日に蓄積された睡眠負債を返す貴重なチャンスです。

とはいえ、いつもの起床時間から2時間以上ズレると体内時計が崩れてしまうため、

「ほんの1〜2時間だけ多く寝る」

このくらいのバランスが一番ちょうど良いと感じます。

今回、睡眠のデータを見て改めて感じたのは、現代の小学生は、家庭が努力しても環境にされやすい環境で暮らしているという点です。

しかし、同時に、家庭のちょっとした工夫で「限られた睡眠を質の良いもの」に変えることもできます。

テニスを頑張る子どもたちは、日々身体を使い、頭も使い、気持ちも大きく揺れ動きます。

そんな彼らにとって、睡眠はただの休息ではなく 身体を育て、心を整え、技術を定着させ、伸びるチャンスを掴むための土台そのもの です。

寝る前の10分を変えるだけでも日々の積み重ねで体調も改善し、翌日のパフォーマンスが変わり、積み重ねれば背の伸び方にも違いが出ます。

睡眠はテニスのみならず、学力、健康も支える体の土台です。

ぜひデータと向き合いながら、家庭のリズムに合った方法で睡眠を整えて頂ければと思います。

その積み重ねは、きっと将来の力になります。

コメント