レッドボールからテニスを始め、少しずつラリーができるようになると、次の段階であるオレンジボールのクラスが視野に入ります。この時期は、年齢で言えば小学1年生から3年生くらいが中心です。小学校4年生~5年生でも初めてテニスをする際はオレンジボールを使うことが多いです。ラケットは概ね23インチから25インチが目安です。

まだ小柄な子もいれば、すでに体格のしっかりした子もいて、上達のスピードや取り組み方に差が出やすい時期でもあります。

レッドからオレンジへ上がるときに迷う際は、早く上げすぎるとボールの弾みに対応できず、逆に遅すぎると成長のきっかけを逃すこともあります。ここでは、オレンジボールへの移行の目安や練習のポイント、そしてこの時期に意識しておきたい考え方を整理してみます。

ボール・ラケット・年齢目安

国際テニス連盟が推奨するPLAY&STAYに基づく、ボール、ラケット、年齢の目安は下記のとおりです。

大前提として参考にしていただければと思います。テニス選手として活動する場合は成長速度が速いため、下記よりも前倒しで進んでいきます。

| ステージ | 年齢目安 | コート | ラケット目安 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| スポンジ | 3歳〜 | ミニコート | 17〜21インチ | 小さい幼児でも短いラケットで安全、安心、楽しくテニス。 |

| レッド | 5歳〜 | ミニコート | 17〜23インチ | 幼児の開始定番。柔らかいボールと短いラケットで楽しくテニス。 |

| オレンジ | 8歳〜 | やや広めのコート | 23〜25インチ | 小学生が幅広い年齢でプレー。広いコートでボールが速くなり、テニスの世界がぐっと広がる。 |

| グリーン | 9歳〜 | フルコート | 25〜26インチ | イエローボールと同じコートでスピードも弾みもオレンジと大違い。技術、戦略を学び始める時期。 |

| イエロー | 11歳〜 | フルコート | 27インチ | 大人と同じ条件で、実践的感覚を磨く時期。テニス選手の大海原へ。 |

レッドからオレンジボールへ移行する目安

オレンジボールは、レッドボールに比べてコートが広く、レッドに比べてボールも速く感じます。

年齢の幅が広いためラケットの幅も広く、23インチのラケットを使う子もいれば、25インチのラケットを使う子も混在します。ボールは経験によって異なり、ラケットは年齢によって決まるイメージです。

手に余るサイズを使うとフォームが崩れるので、本人が無理なく振り抜ける重さを優先した方が良いです。

年齢で言えば、小学1年生から3年生の間に移行するケースが多く、早ければ幼稚園の年長から始める子もいます。

ただし、年齢よりも「レッドボールでコントロールしてラリーが続くか」が大事な判断基準です。

相手とレッドボールで3回、4回打ち合えるようになったら、オレンジボールに移っても楽しめる段階に入ります。

レッドボールはこちら↓

レッドボール大会に参加してみよう | テニジュ

オレンジボールの特徴とコツ

コートが広くなる

オレンジボールでは、レッドよりもコートが広がり、ネットも高くなります。

子供がレッドからオレンジボールに上がった日の事は今でも覚えていますが、ぐっと広くなり、大海原を望むような感じ。

最初はボールが届かなかったり、アウトが増えたりします。ここで大切なのは、すぐに結果を求めないことです。

届かないならどう打てば届くか、アウトになるならどれくらいの力加減がちょうど良いか、本人が考えながら調整していく段階です。

この試行錯誤が後の基礎力を大きく育てます。

試合が増える

オレンジボールからは、スクール内外での大会が増えてきます。

ルールを覚えるのもこの頃で、点数の数え方やサーブの順番、チェンジエンドのタイミングなど、最初は戸惑うことが多いです。

ここでも子供が初めて外部の試合に出た日の事は覚えていますが、カウントをコールしたり、サーブしたり、声を掛け合ったり、「選手」の色が出ているので圧倒されます。

ここでは勝ち負けだけでなく、どうすれば相手のコートに入れられるか、どこに打つと効果的かなど、自然に学んでいきます。

試合に出るときは子供の立ち位置、性格をよくよく考えてエントリーしましょう。

十分に勝てる力が備わっていれば良いですが、通常のジュニアテニスクラスで上手い方でも、外部大会は勝てないことが多いです。ここで困難にぶち当たってやる気を失ってしまっても良くないので、焦らずスクール内の大会からでも十分です。

サーブが加わる

レッドボールではコーチの球出しが中心だった子も、オレンジになると自分でサーブを打って始める試合が増えます。

最初のうちはフォームも大事ですが、まず入れることを優先しましょう。

トスが安定しないうちは、軽く打って構いません。

ラケットを頭の後ろに下げて振り上げる動作を繰り返しながら、打点の感覚を覚えることが第一歩です。

壁に向かってラケットでボールを挟み、インパクトの感覚を掴むのも良いでしょう。

まずは「入った」「入らなかった」を繰り返しながら、サーブの距離感をつかむことが大切です。

オレンジボールの大会一覧

| 名称 | エリア | 特徴 | 備考 |

|---|---|---|---|

| スポ人 | 全国 | 10歳以下カテゴリにオレンジ設定あり。初心者でも参加しやすく、スクール大会の延長として最適。 | 詳細 |

| テニスベア | 全国 | 練習会を幅広く掲載。オレンジボールイベントも定期的に散見 | イベント欄を参照 |

| 桜田ワンデイ・チャレンジマッチ | 東京 | クレーコートで多くの試合ができる。初心者向けイベントと経験者向け試合(ワンデイ)がある | 詳細 |

| 松原印西 | 千葉 | 月1回ペースでオレンジボール大会あり。試合数が多く、実践経験を積みやすい。 | 非開示のため、初心者でも出やすい雰囲気。 |

| RIAカップ | 埼玉 | オレンジボール大会を定期的に開催。コーチの審判フォローあり | インドア・駅前で参加しやすい |

オレンジボールで意識すること

ストローク技術の向上

ボールスピードが上がり、弾道も高くなるため、レッドボールのときよりも体全体を使ったスイングが必要になります。

手打ちのままだと飛ばず、かといって力任せに振るとミスが増えます。

コツは、足からしっかり回転を作ることです。

足・腰・肩の順に連動して打てるようになると、フォームが安定し、飛距離も自然に出ます。

このあたりを意識するとしないでは、後で差が生じます。

しかし、この段階では選手クラスではないでしょうから、多くの子供たちは楽しいエンジョイテニスをしているはず。

楽しみながらもしっかり教えてくれる環境に身を置きたいところ。

また、オレンジボールはスピードが速すぎず、しっかりとラリーが続くため、フォームを整える練習に最適です。

レッドでは打ちやすくても、オレンジになると最初はスイングが合わなくなることがあります。

この時期に基本を見直しておくことで、後のグリーン・イエローにスムーズにつながります。

大会への意識

スクールによっては、月例大会や練習試合が始まります。

初めての試合では緊張して動けないこともありますが、それも大切な経験です。

勝ち負けよりも、試合に出ることで自分の課題が見えるようになります。

打ち合いが長く続く子はラリー練習を、サーブで崩れる子はトス練習を、といった形で練習の方向が具体的になっていきます。

スクール内の試合で強い方になってきたら、恐らくグリーンボールクラスの打診もあると思いますが、このタイミングで外部大会にも挑戦しましょう。最初はスポ人がおすすめです。

今後の指針を定める

オレンジボールの終盤では、練習量や目標の違いが見え始めます。

週に1回楽しく通う子もいれば、選手クラスに上がる準備を始める子もいます。

どちらが正しいということはありません。

ただ、家庭としての方向性は少しずつ意識しておくと良いです。

大会に出て勝ちたい、上を目指したいという意志が出てきた場合は、週2回以上の練習が望ましいです。

通常クラスの週1とはかなり差が広がります。練習時間は2倍だが、成長速度は相乗効果もあり、2倍ではなくそれ以上。

一方、楽しく長く続けたい場合は、テニス以外の習い事や学校行事とのバランスを優先して問題ありません。

この時期は、子供がどんな時に一番楽しそうかを観察しながら、次のステップを考える時期です。

このあたりの計画・指針がないと、漠然と選手クラスに行って、塾や中学受験、他の計画とのバランスが崩れてしまいます。テニスの世界に引きずられ、いつのまにかテニス沼にどっぷり。という事はよくあります。

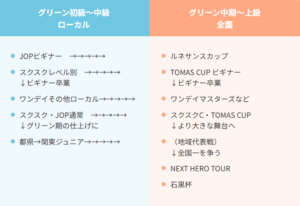

オレンジボールからグリーンボールへの移行目安

オレンジボール経験者のグリーンボールへの移行は、小学3年生から4年生頃が一般的です。

使用ラケットは25~26インチが目安となります。

コートがフルサイズになり、ボールもほぼ通常に近くなるため、ここでの上級者は本当に上手い。

体の使い方や打点の高さが重要になってきます。移行の判断は、身長よりもフォームと体の使い方で決めると良いです。

オレンジでスムーズにラリーが続き、左右への動きが自然にできるようになれば、グリーンに挑戦しても問題ありません。

グリーンボールでは更にスピードが上がり、エラーも増えやすくなります。

そのため、オレンジの段階でしっかりとフォームとスイングを身につけておくことが、最も大きな準備になります。

焦って上げるよりも、オレンジで「思い通りにラリーできる感覚」を身につけてから進む方が、その後の上達が早くなります。

↓グリーンボールはこちら

近年盛り上がるグリーンボール大会の最新動向 | テニジュ

コメント